西北江南——杏花古村之旅攻略

1、交通:

黄南藏族自治州同仁县隆务镇距青海省会西宁之南不到200公里,多为柏油路面,有部分土路,在西宁长途汽车站每天有多班汽车直达同仁县隆务镇,票价:30元左右。如果包出租车大约300元。

从同仁县隆务镇到年都乎村可坐“摩的”,3—4元。

2、

3、住宿:

同仁县隆务镇有两星级以下的各种宾馆和招待所,20—200元。也可在先到年都乎村后和老百姓商量借宿,但要付一定费用,约10—20元。

4、

5、饮食:

同仁县隆务镇有多家不同档次的饭馆,风味以清真和川菜为主,街上有几家专卖沙锅菜的小餐馆价钱很便宜,但卫生状况一般。清真餐厅的手抓肉和面片很值得一偿。

年都乎村人人家门口都有一个烤饼的地炉,可以请人家给现烤一个大饼趁热偿偿,外焦里软,比任何面包都好吃,香得会让你流口水。

6、

1、他们日出而做,日落而息,默默地生活在这里,很少有外人来打搅他们,表面上看,他们与本地人几乎没有差别,全部信仰藏传佛教,语言方面也几乎听不出汉语的痕迹,但仔细观察,我们还可以发现,他们与本地其他村落人的区别。

2、我们走进了其中一个小院,四周是黄土夯筑的围墙,大约有三、四米高,大门开在东南角,门内是一个方形的小院,小院中央有一个小花坛,花坛里生长着一棵老杏树,粉色的杏花挂满枝头。大门内右边是关牲畜的棚子,左侧是柴棚,正对大门面南是一排正房,正房的左右,贴东西墙建有两排偏房,正房的东边,是通向屋顶的石阶,整个小院完全自成一体,只要关上大门,就是一个封闭的“碉堡”,顺石阶登上屋顶,就可以投入战斗,这种建筑格局是否与屯兵有关,我们不得而知,但是它确实非常便于防守。这家的主人告诉我,这房子是明朝时建的,已经几百年了,整个村子都是老房子,但是现在他这栋是最老的了,原来有一栋比他的这栋还古老的已经在几天前拆了。村里很多老房子都已经拆了,有些是“文革”时拆的,但是,多数是近几年才拆掉的。

3、我们进大门时就注意到,门边插着一把桃木剑,主人告诉我,那是一件旧东西,是辟邪用的,这里的人们还保留着很多中原汉族的旧俗。他们还有在农历的五月初五过端午节的习俗,与内地的汉族一样,他们也是在这一天在大门口插上艾蒿,用以辟邪消灾。仔细分析他们的方言,可以发现其中虽然有大量的藏语词汇,但是,同时也保留了很多古汉语的语音和用法,这些词汇和用法,在中原地区早已消失。

房子的主人叫娘毛,是一个将近70岁的老太太,她和她的外孙女、外孙女婿以及他们的两个小孩住在一起。娘毛的老伴已经去世了十几年了,如今她除了每日念经,转白塔以外,就是照看她的曾外孙。十年前,村里集资修了自来水,年度乎村的女人结束了几百年背水的历史,一切都在静悄悄的改变,有些事情,年度乎人自己都没有感觉到,什么时候村里有的电?什么时候村里有了第一辆摩托车,什么时候村里有了电视?世界正在悄悄地改变,村里的老人一个个的走了,年轻人逐渐地搬出了古城,很多古城里的房子现在已经没有人居住了。

4、曾经有这样一个故事:村里有一位有学问的长者,有一次,别人给他带来了一本明代的话本,他读起来颇感亲切。据他说,就像在听邻居聊天一样,这也从一个侧面说明,他们是移民的后裔。据史料记载,明洪武六年(1373年)全国屯田,由国家发给屯田官兵耕牛和农具,青海一带以军屯为主,到了永乐九年(1411)在现在的同仁县隆务河谷地带,已有大量的屯田,驻地守军约有80%下屯耕地,主要的屯田地点有吴屯(今吾屯)、季屯(今年都乎村)、李屯(今郭麻日村)等,从这些记载,可以明确地反映出,这些古城里生活的人们是明代屯垦戍边的汉军的后裔,这也就不难解释,为什么他们读明朝的话本会倍感亲切了,因为那是他们的乡音。

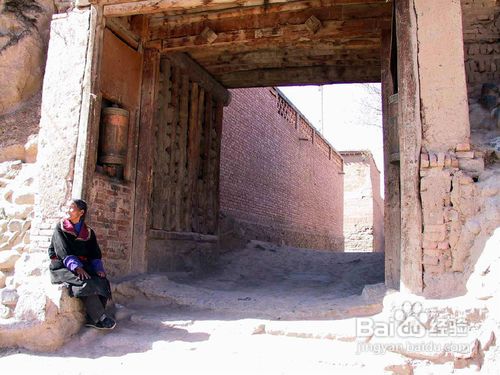

5、城的北门内有一小片三角地,这一小片地方既是进出古城的必经之地,也是整个古村的消息集散地,念经的老人,嬉戏的儿童,卖日用品的小贩……

由于古城的格局几乎一直没有改变,走在城内,明显感觉到街道的狭窄和不便,这是很多村民不想继续在古城中居住的原因之一,古老的小巷已经不适合现代交通的需要了。除了两轮摩托,其他机动车根本不可能在城里运行。

6、同仁,这片古老的土地,十几个不同的民族生活在这里,他们相互融合,又各自保存了鲜明的民族特色,他们共同创造了响誉世界的“热贡艺术”,同时,又保存了各自古老的传统,隆务河不仅把它清澈的河水注入到黄河之中,而且把它所承载的同仁地区悠久历史和文化艺术,也注入到黄河文化之中。这一切,就象满村的杏树,开了又败,败了再开,已经延续了近千年,希望热贡地区的文化和传统能像黄河水一样,永远延续下去,这里的杏花,年年绽放。